斯德哥尔摩当地时间2025年10月9日13时(北京时间19时),瑞典学院宣布:匈牙利作家拉斯洛·卡撒兹纳霍凯(László Krasznahorkai)荣获2025年诺贝尔文学奖。这位以“句子如洪流”闻名的匈牙利作家,终于在71岁时成为世界文学的焦点。而在布达佩斯,获得这一消息后的几日里,人们的反应既克制又复杂——一种属于这座城市的静默欣喜。

匈牙利作家拉斯洛·卡撒兹纳霍凯荣获2025年诺贝尔文学奖

从塞格德到世界:一个法律系学生的文学偏航

1954年生于匈牙利久洛的卡撒兹纳霍凯,最初在塞格德大学与罗兰大学攻读法律,却在法学学习中对“秩序与混乱”这一主题产生了持续兴趣。随后他转入罗兰大学人文学院,主修匈牙利民族文化专业(magyar–népművelés szak),在此期间逐渐确立了独特的文学方向。20世纪80年代的布达佩斯成为他文学启程的起点——处女作《撒旦探戈》(Sátántangó)(1985)以末世乡村为背景,开启了他关于“世界终将崩塌而艺术仍存”的书写母题。正如瑞典学院在授奖词中所言,卡撒兹纳霍凯“以充满力量与远见的作品,在末日恐惧中重申艺术的力量”。

罗兰大学人文学院A栋

塞格德大学法学院

匈牙利的“文学时刻”:从民族自豪到精神共鸣

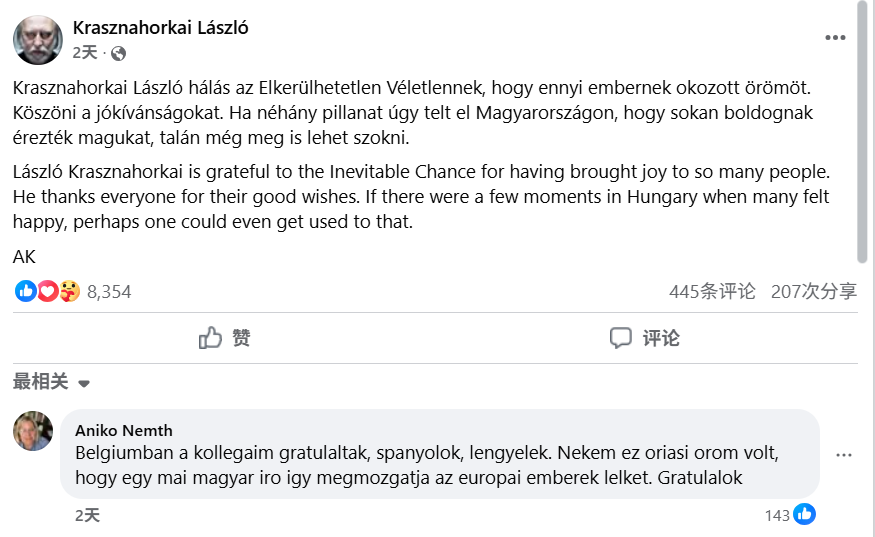

获奖消息公布后,拉斯洛·卡撒兹纳霍凯本人并未出席新闻发布会,但在次日通过社交媒体发表了一段简短声明。他写道:“我感激那不可避免的偶然,能让这么多人感到快乐。若在匈牙利,有那么几刻人们都觉得幸福,也许我们甚至可以习惯那样的感觉。”

这段话在匈牙利社交网络上被广泛转发。许多评论表达了激动与祝贺之情,作家的冷静与温柔正折射出匈牙利文学传统中那种带着宿命色彩的自省与克制,一种“以悲观达观”的精神姿态。

卡撒兹纳霍凯在社交媒体上发布的声明

事实上,卡撒兹纳霍凯本人在声明中也回顾了自己的文学起点。他坦言自己“最初并不打算成为作家”。他原计划只写一本书,但由于《撒旦探戈》并不完美,便决定写第二本以弥补前作的不足,“此后的整个人生,都在进行修正。”

这种“不断修正”的写作姿态,也被匈牙利文学评论界视作其创作核心:他笔下的世界充满崩塌、失序与衰败,但语言本身又在持续抵抗这种解体。正如Magvető出版社的编辑János Szegő指出,他“为整个世界找到了一个共同的主题——崩塌”,并以一种“虽然难以翻译,却极具逻辑与节奏感的长句语言”进行书写。

与此同时,他的长期合作伙伴、导演塔尔·贝拉(Tarr Béla)也在采访中回应称,卡撒兹纳霍凯对电影的影响并非来自具体的文本,而在于“他看待世界的位置”。塔尔说:“文学和电影是两种不同的语言。《撒旦探戈》我是一夜读完的,当时就知道那是一部杰作。”这段话再次印证了两人长期的艺术共鸣——在他们共同构建的灰暗宇宙中,人类的精神依然在废墟与雨水间闪烁。

文学的内部读者:本地的冷静与共鸣

在布达佩斯一家书店的采访中,一位工作人员提到,她读过卡撒兹纳霍凯的多部作品,并对早期著作赞赏有加,尤其是《撒旦探戈》和《抵抗的忧郁》。然而,从《温克海姆男爵返乡》(Báró Wenckheim hazatér)开始,她感到作家的写作风格发生了明显变化——“变得更像是在行军,节奏紧绷而密集。”她坦言自己“并不太喜欢这种新的写法”,认为“早期作品更有沉浸感和神秘的力量”。当被问及风格转变的原因时,这位读者摇头说:“我不知道,也许他只是走到了另一种表达的阶段。”

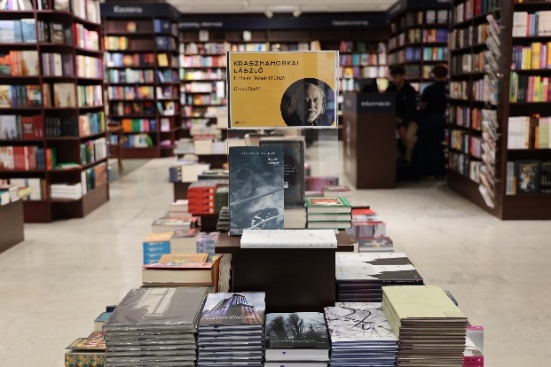

除这位店员之外,我们鲜少能采访到读过卡撒兹纳霍凯原著的普通人。在此之前,记者曾走访布达佩斯的多家私人书店,也很少看到卡撒兹纳霍凯的作品被单独陈列在显眼位置,甚至没有任何与诺奖相关的海报或标识,店内顾客也未曾读过他的书。仅在布达佩斯几家大型连锁书店,如市中心一家Líra书店中,《撒旦探戈》已经售罄,店员表示“很多人是在他得奖后第一次来找这本书”。

Líra连锁书店之一

其中有一位来自墨西哥的游客,Ivonne Pavia,表示对这位诺贝尔文学奖得主十分感兴趣,因为她认为卡撒兹纳霍凯的作品主题与风格与她喜爱的一位名叫Cristina Rivera Garza的墨西哥作家比较相似,都表达了“世态炎凉”之意,所以趁此旅游之际想要看看卡撒兹纳霍凯的书。

墨西哥游客Ivenne Pavia女士

此外,即使在卡撒兹纳霍凯曾就读的塞格德大学与罗兰大学校园里,教学楼与公告栏也未见庆祝标语或特别活动,只有少数文学研究者聚在角落,轻声讨论他与塔尔·贝拉合作的电影《撒旦探戈》。在罗兰大学的校园采访中,我们随机询问了多名学生,大部分人坦言从未读过卡撒兹纳霍凯的作品。“我知道他是匈牙利作家,并且最近刚获得了诺贝尔文学奖。”一位人文学院的学生说,“但那种长句和末世题材离我们太远,不太符合我的阅读兴趣。”

罗兰大学人文学院入口步行道

匈牙利媒体上的热烈讨论以及小规模的“讨论潮”,与城市街头的平静形成了鲜明对比——获奖的热度并未扩散为全民狂欢,文学的荣耀更多停留在读者与评论者的内部世界,只是在沉默中缓慢地流动。读它的人越来越少,而愿意停下来的人依旧在。

孤独的光芒

无论是漫步在城市的街头,还是搭乘人来人往的公共交通,我们所看到的匈牙利年轻一代的生活也已悄然改变。阅读的习惯于无声中逝去,如今风靡全球的短视频平台逐渐代替了人们手中的书本,即使偶尔能看到零星几位在阅读,也只是耄耋的老人还在坚持读报。

卡撒兹纳霍凯从未追求成为“国民作家”,他始终远离公众视线,却以语言的力量将匈牙利文学重新带回世界舞台。他用作品提醒人们,文学并非安慰,而是一种坚持——一种在世界终结前仍继续书写的力量。在布达佩斯的秋风中,人们谈论他时的语气既带着尊重,也透着某种距离。或许在匈牙利,真正的文学始终属于那些沉默的人,他们用写作与缄默共同抵御世界的崩塌。