澎湃新闻获悉,“丝绸之路历史文化与中华文明突出特性”研讨会近日在京举办,来自中国社会科学院、中国人民大学、中国艺术研究院等高校和科研院所的七十余位学者参会并围绕论题进行了分享。研讨会共设置了“文献·名物·识见”“技艺·民俗·贸易”“器用·图像·纹饰”和“音声·乐律·符号”四个主题的平行论坛,与会学者们围绕丝绸之路历史文化与中华文明突出特性展开探讨,共同描绘出一幅清晰、立体、生动的丝绸之路历史画卷。

“虽地处遥远,但文化与审美观念让它们紧密相联”

纹饰研究是考古学中一个从“形”到“意”、从“物”到“人”的关键桥梁,它早已超越了简单的“美术装饰”范畴,成为解读古代社会、思想与技术的核心手段之一。江苏师范大学语言科学与艺术学院黄锦前以《古道西风奔马——库兰萨日克出土的金奔马及其所反映的早期中国的文化交流》为题,通过对战国时期新疆库兰萨日克墓葬出土的金奔马与河北易县辛庄头墓地的金马浮雕上的纹饰进行对比,得出“两者在造型艺术风格上有高度相似性”的结论。

黄锦前在汇报中提出:“虽然年代相近但地域遥远,这种相似性必然关联,说明其背后传承的文化、审美观念是一致的。”此外,他还分析了鹰鹿组合纹饰的跨文化传播路径,认为其通过西域、河西走廊传入中原,早在西周中晚期已有明确证据。黄锦前特别提出,纹饰中的白唇鹿形象“刷新了我们对早期野生动物分布的认知”,反映出当时气候、物种与人文环境的互动。他的研究从微观器物切入,宏观揭示了“从史前到战国,丝绸之路开辟前已存在持续的文化与族群交流”。

阿合奇县库兰萨日克墓出土的“金鹰啄鹿”

图像的传播、模仿与变异,是研究不同区域间文化互动、贸易路线乃至民族迁徙的绝佳证据。参与汇报的多篇文章,都聚焦于图像的研究。四川美术学院公共艺术学院的李海磊副教授在《古丝绸之路民族交融图像史料整理与研究——以粟特胡商图像为例》中,结合多年田野考察,提出“图像证史、图史互证”的研究路径。他提出,丝绸之路是“跨区域流动、跨媒介交叉、跨民族融合的跨界交融系统”,而异质文化的碰撞正是中华文明创新性的来源。

通过对莫高窟《商人遇盗图》、安伽墓石床石刻等图像的分析,他解读出粟特商队在丝路贸易中的角色:“他们不仅是商人,更是文化使者,双向传播中原与中亚文化。”李海磊强调,图像中商队祈祷、骆驼治病、翻山遇盗等场景,既是佛经故事的视觉化,也是真实贸易活动的写照。

采用贴金工艺的安伽墓围屏石榻(局部)

郑州美术馆刘宁同样关注到“胡商”这一主题,她以郑州美术馆藏《陶井圈砖》中的“胡商牵驼”图像为切入点,探讨汉画像石在丝路文化融合中的价值。她梳理了胡汉战争、骆驼、大象、祥龙等母题,指出这些图像既是“传统长生观念与佛教东渐的体现”,也是“经济基础助推文化商品化的早期例证”。

除了那些显而易见的具有“异域风情”的图像与纹饰,许多图像背后的文化象征、哲学思想和时代精神都需要放置于其所诞生的时代语境中进行分析。中国艺术研究院艺术与文献馆馆员王古今就聚焦于博山炉盖上的互搏图与牛车图像的研究,认为其具有强烈的域外文化特征。王古今谈道,博山炉的造型虽与香料使用相关,但其装饰图像如“人与兽对峙、牛车等元素”,可能源于北方草原或波斯文化,他也进一步提出,博山炉盖的设计可能模仿汉武帝时期的上林苑,是“微缩天下”观念的体现,既满足皇帝“征服天下的虚荣”,也反映了“对胡文化的吸收与重构”。这类图像随后逐渐程式化,成为“流行图式”,其早期蕴含的独特意义也在传播中逐渐消减。

满城汉墓出土博山炉

作为“完整时空胶囊”的石窟艺术

石窟艺术是“完整的时空胶囊”。如今石窟艺术研究早已从单纯的美术鉴赏和宗教礼拜对象,发展成为一门综合利用多学科方法去解读古代文明交流、社会信仰、技术工艺与艺术思想的交叉学科。与会学者们认为,对于石窟艺术研究的深度和广度直接反映了我们理解古代世界的能力。

河北美术学院艺术教育与艺术史论系讲师吕孜晶在《复线的历史:敦煌民间与佛像视角下的中国美术话语生成》的报告中,批判了西方范式主导下的中国美术史书写,指出其将中国艺术简化为“以文人画为主旋律的对白”。她主张从“作者到场域、风格到观念、图像到物质性”实现研究范式转型。在讲座中,她以敦煌艺术、佛像本土化、民间纸马等为例,说明中国视觉文化的多元性。

吕孜晶认为,应当构建一个更具包容性的中国美术话语体系,比如传统艺术是聚焦于个体画家的风格与生平,“但是,不再执着于考证某幅壁画它到底出自哪位画师之手,研究整体的洞窟空间、功能、赞助人、供养人它的整体艺术场域可能会更重要。”

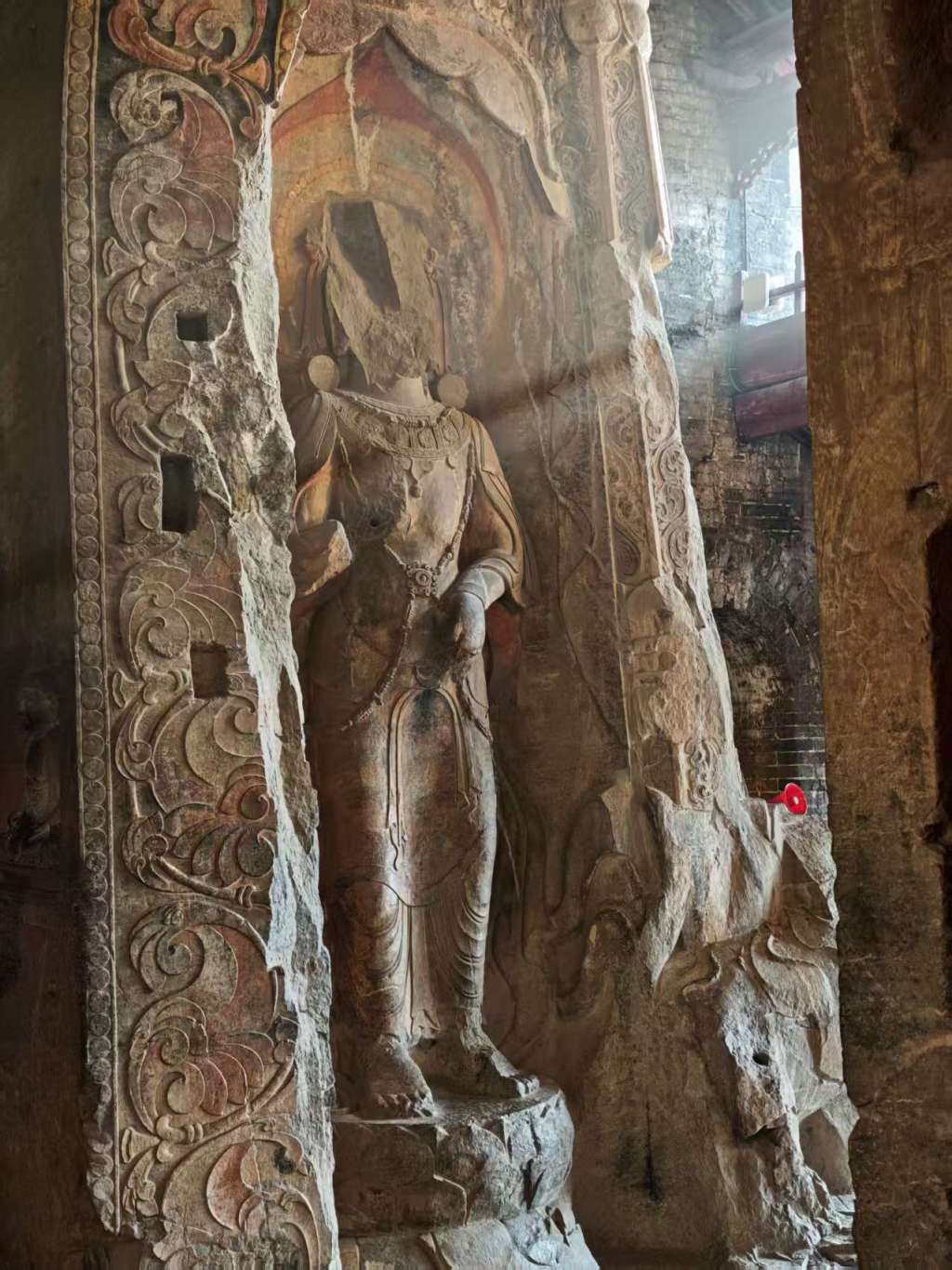

响堂山石窟

石窟遗存为研究者提供了源源不断的研究素材。武汉体育学院硕士徐倩楠在《文明互鉴的舞姿:吐蕃时期敦煌反弹琵琶图像考论》中,通过对莫高窟112窟、158窟等反弹琵琶图像的分析,指出其从“男性胡人乐工”转变为“女性伎乐天”的过程,反映了敦煌在吐蕃时期成为“文化熔炉”。她认为,这一舞姿既具有“真实舞蹈的生理基础”,又蕴含“反者道之动的哲学意味”,是“宗教神圣与世俗生命的完美结合”。

莫高窟112窟的“反弹琵琶”

新疆艺术学院王博豪硕士以克孜尔石窟205窟龟兹国王与王后像为例,分析其服饰中的多元文化特征。他指出,国王的锦袍、金宝带与窄袖窄裤“融合了波斯与北方游牧民族风格”,而王后的冠帽、收腰长裙则体现出“高原民族审美与实用性的结合”。王博豪通过三维复原与动态影像,直观呈现了龟兹服饰的造型与色彩,强调其“不仅是防寒遮体的工具,更是社会风俗与宗教信仰的象征”。